Als Walter Gropius 1919 in Weimar das Staatliche Bauhaus gründete, ahnte niemand, dass diese Kunstschule zur Wiege einer neuen Ästhetik werden würde. Architektur, Kunst und Handwerk sollten nicht länger getrennt existieren, sondern im „Bau der Zukunft“ verschmelzen. Mit diesem radikalen Anspruch stellte das Bauhaus die Konventionen der wilhelminischen Kaiserzeit infrage.

Der Umzug nach Dessau 1925 markierte die eigentliche Blütezeit. Hier entstand das berühmte Bauhausgebäude von Walter Gropius, ein Manifest aus Glas, Beton und Stahl, das bis heute als Ikone der Bauhaus Architektur gilt. Doch das Bauhaus war mehr als eine Lehrstätte – es war eine Haltung, ein Lebensentwurf, ein Experimentierfeld für das Zusammenwirken von Gestaltung und Gesellschaft.

Die Welt im Dialog der Formen

Die Wurzeln des Bauhauses reichen weit über Deutschland hinaus. Die englische Arts-and-Crafts-Bewegung legte mit ihrer Verbindung von Handwerk und Gestaltung ein entscheidendes Fundament. Auch der 1907 gegründete Deutsche Werkbund, inspiriert vom britischen Vorbild, prägte den Boden für Gropius Schule.

In den 1920er-Jahren wirkte besonders die niederländische De Stijl-Bewegung mit ihrem klaren, konstruktiven Formenvokabular auf die Bauhaus-Entwürfe. Ebenso waren Strömungen wie der russische Konstruktivismus oder der Expressionismus wichtige Impulsgeber.

Gleichzeitig reagierte das Bauhaus auf die Herausforderungen der Industrialisierung: Ziel war es, Architektur, Möbel und Alltagsgegenstände so zu gestalten, dass sie sich in der industriellen Fertigung als bezahlbare Massenware herstellen ließen – schön, funktional und für breite Bevölkerungsschichten zugänglich. Das berühmte Prinzip „Form follows Function“ wurde damit zur Richtschnur einer neuen Ästhetik. Besonders im Möbeldesign, etwa bei den Thonet-Stahlrohrmöbeln von Marcel Breuer, zeigte sich diese radikale Klarheit.

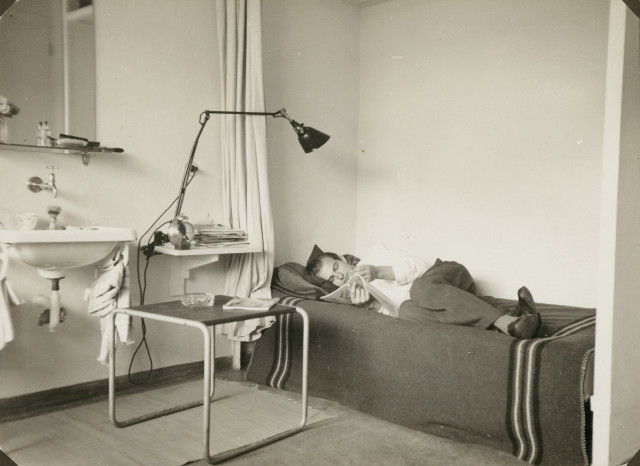

Historische Aufnahme, ph. cr. bauhaus_archiv_berlin

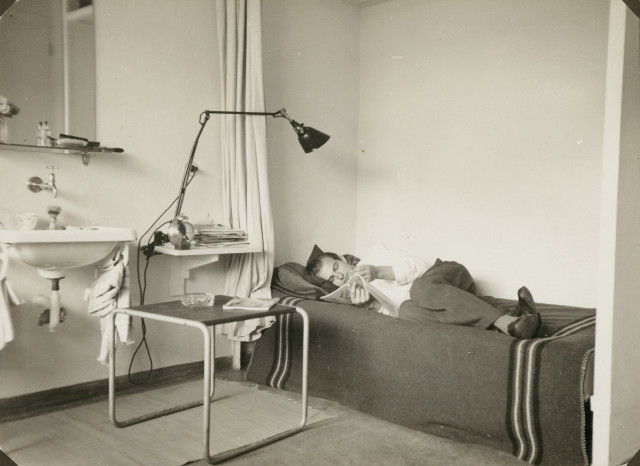

Siegfried Giesenschlag im Atelier, ph. cr. bauhaus_archiv_berlin

Ein weiterer Kern des Erfolgs lag im gemeinsamen Leben und Arbeiten: Meister wie Gropius, Kandinsky oder Klee forschten und lehrten Seite an Seite mit ihren Schülern. Werkstätten, Experimente, Feste und interdisziplinäre Projekte machten das Bauhaus zu einem sozialen Labor – einem Ort, an dem Kunst, Architektur, Handwerk und Lebensentwurf untrennbar miteinander verschmolzen.

Umgekehrt wurde das Bauhaus nach seiner Schließung 1933 selbst zur internationalen Inspirationsquelle: Viele Meister und Schüler – darunter Marcel Breuer, Ludwig Mies van der Rohe und Walter Gropius – emigrierten in die USA und verbreiteten ihre Ideen an Hochschulen wie Harvard oder Yale. So prägten sie die Architektur der Nachkriegsmoderne weltweit, vom International Style in New York bis zur UNESCO-Zentrale in Paris. Das Bauhaus wurde zu einer globalen Marke, die für Avantgarde, Offenheit und zeitlose Gestaltung steht.

Zwischen Aufbruch und Anfeindung

Die Geschichte des Bauhauses ist untrennbar mit den politischen Spannungen der Weimarer Republik verbunden. Als Gestaltungsraum für demokratische, moderne Lebensformen war es den rechten und nationalistischen Kräften ein Dorn im Auge. Schon in den 1920er-Jahren wurde es als „Irrweg der Moderne“ diffamiert. 1933 schlossen die Nationalsozialisten die Schule.

Heute, zum 100-jährigen Jubiläum in Dessau 2025, zeigt sich die Aktualität dieser Konflikte: Auch die Gegenwart kennt Angriffe auf das Bauhaus von rechtspopulistischer Seite. Doch gerade das macht deutlich, dass seine Werte – Weltoffenheit, Experimentierfreude, Fortschritt – aktueller sind denn je.

Legenden aus Stahlrohr

Eng verbunden mit dem Bauhaus ist der Name Thonet. Schon Michael Thonet hatte im 19. Jahrhundert mit der Bugholztechnik Möbelgeschichte geschrieben. Marcel Breuer, einer der prägendsten Bauhaus-Gestalter, übertrug diese Idee auf ein neues Material: Stahlrohr.

B9 mit Freischwinger S32 VL

Marcel Breuer

Historische Aufnahme aus dem Möbel-Katalog

Der Legende nach inspiriert von seinem Fahrradlenker, begann Marcel Breuer ab 1925 mit Möbelentwürfen aus gebogenem Stahlrohr. Für die Kantine des Bauhauses in Dessau schuf er das Hocker- und Satztischprogramm B 9 – funktional, stapelbar, radikal schlicht. Bereits 1925/26 tauchte die Serie im Steckkatalog der Firma Thonet auf und wird bis heute produziert. Das verchromte Stahlrohrgestell verbindet sich mit gebeizten oder lackierten Holzplatten zu einer klaren Einheit von Design und Technik; seit 2014 ergänzt eine Glasvariante die Kollektion.

Beistelltisch B9 D/1 mit zwei Tischplatten

B9 mit schwarzer Tischplatte

B9 Neuauflage mit Glasplatte

Die vier Beistelltische in unterschiedlichen Größen lassen sich platzsparend ineinander schieben oder flexibel einzeln nutzen – eine Vielseitigkeit, die bis heute überzeugt. Dass Thonet den Entwurf schon früh in Serie produzierte, trug maßgeblich dazu bei, Bauhausmöbel weit über Dessau hinaus bekannt zu machen und ihre Gestaltungsprinzipien in die Welt zu tragen.

Stahlrohr-Klassiker im modernen Wohnraum

Breuer selbst wurde nach seiner Emigration in die USA ein Architekt von Weltrang: Mit Werken wie dem Whitney Museum of American Art in New York und dem UNESCO-Hauptquartier in Paris schrieb er Architekturgeschichte.

An die Substanz

Das Bauhaus Jubiläum 2025 in Dessau wird ab September mit einem großen Programm gefeiert. Unter dem Motto „An die Substanz“ widmet sich die Stiftung Bauhaus Dessau den Materialien der Moderne – Glas, Stahl, Beton – und ihrer Relevanz für die Gegenwart.

Eröffnungsfestival (4.–7. September 2025): Neuinterpretationen der Bauhaustänze von Oskar Schlemmer, Konzerte, Performances und ein Festumzug durch Dessau.

Hauptausstellungen: Unter Titeln wie „Glas | Beton | Metall“ oder „Algen | Schutt | CO2“ beleuchten fünf große Ausstellungen die materielle wie immaterielle Substanz des Bauhauses.

Rahmenprogramm: Lesungen, Avantgardefilmreihen, Workshops und internationale Konferenzen, die das Erbe kritisch weiterdenken.

So wird das Jubiläum nicht nur zum Rückblick, sondern zur Einladung, das Bauhaus neu zu erleben – als lebendige Bewegung, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verknüpft.

Zum offiziellen Veranstaltungskalender

Ein offener Dialog durch die Zeiten

100 Jahre Bauhaus Dessau sind nicht nur als ein Jubiläum der Form. Das Bauhaus war immer auch gesellschaftliche Auseinandersetzung – mit Demokratie, mit Krisen, mit der Frage, wie Menschen leben und wohnen wollen.

Dieser Dialog wirkt bis in die heutige Zeit hinein. Denn die Moderne ist kein abgeschlossener Stil, sondern eine Haltung, die Gestaltung und Verantwortung verbindet.

So bleibt das Bauhaus ein offener Dialog durch die Zeiten – und fordert uns auf, Gegenwart und Zukunft aktiv mitzugestalten.

Diese Beiträge könnten Sie auch interessieren

Titelbild: 100 Jahre Bauhaus, ph. cr. tadashi-okochi_pen_magazine_stiftung_bauhaus_dessau | Thonet GmbH